[中国报道]魏钦恭:不要让疫情产生二次伤害和恐慌

2020-02-26 中国报道发布时间:2020-02-26此次波及全国的疫情在本质上包含两对矛盾范畴,即人与病毒的矛盾以及人与人之间的矛盾。由于人与病毒的矛盾难以在短期内解决,进而传导加剧了人与人之间的矛盾。很明显的例子就是,在疫情不断蔓延的过程中,“湖北人”“武汉人”“外地人”甚至“医护人员”都被贴上了“危险人群”的标签。

在全国大隔离的情境下,对疫情严重地区人员和陌生人的识别与防范,对阻断病毒传染有必要意义。但是过度宣传和简单化操作,不仅形成了全民“恐鄂”、全民“恐惧”的情绪,而且也容易引发新的社会冲突与矛盾。

可以说,疫病不仅损害人们的身体健康,而且也加重了社会隔阂。通过我们在疫情期间所做的一项网络调查数据,可以在总体上观察到人际信任的差序结构及地域差异。

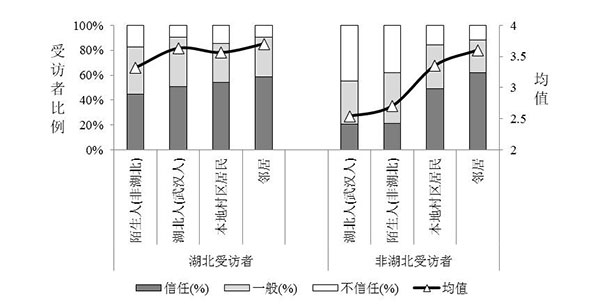

(疫情期间的人际信任状况比较。)

这项网络调查的时间是2月7日至2月8日,共回收有效问卷548份,其中湖北地区居民63人,其他地区居民485人。通过一项针对不同地区人群的信任度量表来测度人际信任的关系特征。

数据分析结果如图所示:湖北受访者的总体人际信任得分要高于其他地区居民;湖北受访者的人际信任呈现从外省市陌生人到邻居不断增强的态势,其他地区受访者则呈现从湖北人到邻居不断增强的态势。但可以很明显的看到,非湖北受访者大约仅有两成信任湖北人(或武汉人)。相较之下,湖北受访者对外省市陌生人信任的比例超过四成。这充分说明,此次疫情确实对湖北人或武汉人打上了另类“他者”的标签,进而也在一定程度上形成了社会信任的地域歧视。

疫情发生后,我们看到,一方面,网络上人们大声疾呼“武汉加油”“战疫必胜”,诸多社会力量积极参与,捐款捐物;但另一方面,在生活实际中却出现各种的排斥和歧视行为,当如何理解这种相悖的现象?

一是“可识别事件”与“统计事件”之间的社会认知差异。如果我们将此次疫情发生后,被各种媒体报道的具体人和事看作是可识别的事件,那么人们的注意力和关怀更多投射到了这些人和事之上;但是对于此次疫情可能产生的其他社会后果,比如同样深陷疫情影响的众多湖北人、外地人等群体,却不会以同样的认知和行为逻辑加以看待。

二是个体利益与他人权利之间的冲突。从“失控电车”这一被经常讨论的假想情境来看,如果将疫情视作是这辆失控的电车,那么牺牲个别人的权利正当性,就被一些群体视为是理所当然之事。但是,因为病毒的传染在某种程度上具有偶然性,如何在个人利益与社会总体利益之间实现平衡,则对社会的理性文明程度提出了考验。

三是恐惧情绪的行为外化与对象他者化。毫无疑问,此次疫情和病毒传染,造成了多数人的恐慌,而当病毒不可视、患病群体具有潜伏期、是否为病毒携带者不能被识别的时候,恐慌所带来的一个后果就是行为的外化,即将潜在的他者都视为可能的风险对象加以疏离、隔离和排斥。这种应激的行为反应不难理解,可是一旦行为逻辑扩展到所有他者群体的时候,就无形中加剧了社会的割裂和信任的降低。

那么在突发疫情下,当社会处于恐慌状态时,当如何重建社会信任?

一是疫病患者“去罪化”,降低隐瞒谎报发生。客观而言,疫病患者本身是病毒侵袭的受害者,但是如果社会将患者视为另类,甚至将其等同于“罪人”,加以敌视、排斥,无疑会加重被歧视感,进而产生病情谎报、隐瞒,甚至报复社会等行为,对整个疫情的防控并不能起到积极作用。从而,无论是在防控、治疗过程中,还是舆论宣传中,应该将疫病患者视为病毒侵害的“弱势群体”,通过“去罪化”“去污名化”等方式,让患者和社会能够平和理性地看待,进而消除身份上的区隔。当然对于刻意隐瞒,甚至故意传播病毒的少数个体,应当区别看待,通过强制甚至法律措施进行管控和惩处。

二是社会管控温情化,避免以邻为壑。疫情爆发后,不少地区采取了严格的隔离措施,这对阻断病毒传染起到了积极作用。但是一些地区的做法却过于僵化和粗暴,尤其是对疑似感染者、疫病接触者一关了之。将隔离作为目标,有力度的同时,温度欠缺、支持不足。对此,基层管理者和执行人员,应将疫病患者、被隔离者的基本生活权利放在首位,通过精细的帮扶措施和社会支持,为管控增添温度,避免以邻为壑。

三是舆论宣传多向化,消除群体间理解偏误。无疑,在全民大隔离的情境下,舆论信息是民众了解疫情状况的主要渠道,那么在此过程中,就需要权威媒体积极发声,从多个角度解释和解读疫情。首先,要对病毒传播的方式、科学的防范措施、被感染后的应急处置等给予普及,让民众从医学、科学的角度理解病毒和疫情,消除不必要的恐慌。其次,应将防控、隔离的策略和目标向大众做充分解释,将对疫情严重地区居民进行重点防控的做法进行合理解读,以消除“被歧视感”,进而能够积极配合相应工作。再次,也需要增加对“被隔离者”“被排斥者”“被驱逐者”的经历遭遇、工作生活状态等方面的播报,以让其他社会民众更好地理解和反思他者的境遇,进而增进相互理解,消除信息偏误所带来的群盲效应。

(作者为新葡京网址 研究员)

原文链接://www.chinareports.org.cn/djbd/2020/0226/13435.html